Le prochain roman de l’auteur d’origine togolaise Edem Awumey traite du regard de ces paysans, d’Afrique ou d’Asie, qui ont été malmenés par des multinationales. C’est l’une de choses qu’a confiées, dans une longue entrevue avec Touki Montréal, l’écrivain et lauréat d’une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

Est-ce que devenir écrivain était un métier de rêve pour vous enfant ?

Cela peut faire un peu cliché de dire oui, mais… Un rêve, oui pourquoi pas ! J’ai eu la chance de lire très tôt à Lomé, au Togo. Il y avait quelques livres à la maison et une vraie bibliothèque au collège que je fréquentais à l’époque. Il y a eu des auteurs qui m’ont influencé très jeune.

Le déclic est survenu dans le Togo des années 1990, une décennie très difficile dans la plupart des grandes capitales africaines. Ces pays qui ont subi la colonisation française, qui continuent de la vivre encore selon moi, essayaient de bouger et d’aller vers des sociétés plus démocratiques, libres.

Bien des auteurs et dramaturges ont émergé à cette époque-là, où on a vu naître un art, une écriture de l’urgence au cœur de ce théâtre. Navigant entre l’espoir et une violence qui était omniprésente, mes premières émotions, moments de conscience par rapport à la question politique datent de cette période.

Je devais avoir 15, 16 ans. J’ai commencé à noter des choses, jeune lycéen. J’allais aussi voir des pièces de théâtre. Mes premiers textes sont nés de ces moments.

J’ai suivi des études de littérature à l’Université de Lomé, car je ne me voyais pas faire autre chose. Une manière de pouvoir voyager, aller voir plus loin, au-delà de ma petite côte ouest-africaine, pour m’enrichir de l’expérience du monde.

Vous avez décidé de la quitter pour la France, afin de vous aventurer plus au Nord. Pourquoi ?

J’ai quitté le Togo il y a 20 vingt, car j’avais obtenu une bourse de l’UNESCO. Ce qui m’a permis de séjourner quelque temps dans une résidence d’écriture, à Marnay-sur-Seine, un petit village près de Troyes (département de l’Aube, France).

Je devais y rester quelques mois. Finalement, je suis resté cinq années en France. Une fois sur place, je voulais continuer mes études. J’ai donc saisi cette opportunité, pour compléter mes études de troisième cycle. J’avais des choses à faire, à voir et à écrire.

Ces années, pour moi, ont été fructueuses. J’ai fait de belles rencontres avec des écrivains et bien d’autres artistes ou de simples citoyens. Ce fut l’occasion de rencontrer à Paris mon ami et écrivain Sami Tchak, lui aussi originaire du Togo, qui avait quitté le pays des années bien avant moi.

J’ai battu les pavés des rues françaises en compagnie de mes camarades étudiants. Dans une atmosphère sociopolitique assez compliquée, où les gens manifestaient contre l’élection possible à la présidence de l’extrême droite. On a eu aussi du plaisir à aller prendre des pots dans les restos-bars du Quartier latin…

J’ai ainsi publié mon premier roman en France, Port-Mélo, paru chez Gallimard.

La France est un pays mondialement reconnu pour son rayonnement littéraire. Néanmoins, vous quittez aussi ce pays. Pour quelles raisons ?

Avec tous ces beaux souvenirs, je suis quand même resté sur ma faim… Il y avait une forme de colère qui grandissait en moi face au discours politique que je n’appréciais pas concernant les immigrants. Le fait que tous les cinq ans les immigrants soient réduits à des thèmes de campagne électorale me dégoûtait.

Je ne me voyais pas nécessairement continuer ma quête dans cet espace. J’ai subi deux contrôles au facies en sortant du métro. Je l’ai très mal vécu. Je suis parti en 2005.

À l’époque aussi, Gnassingbé Eyadema, qui dirigeait le Togo depuis 38 ans, venait de mourir. Ce fut une situation instable, beaucoup de violence et de répression ébranlaient le pays. Je terminais aussi ma thèse. Je me questionnais beaucoup sur mon retour, en même temps je voulais aller plus loin…

Aller plus loin pour traverser l’Atlantique. Vous partez pour le Canada, le Québec, plus précisément. Pourquoi ne pas avoir choisi un pays francophone comme la Belgique ou la Suisse ?

Je ne suis pas un citoyen français. J’étais un étudiant étranger en France. Il aurait fallu passer par tout un processus pour rester là-bas, ce qui d’ailleurs ne m’intéressait pas vraiment. Le Québec me paraissait être un chemin plus simple. Le programme d’immigration fonctionnait bien. J’ai envoyé mon dossier et je suis parti ainsi.

J’ai longtemps rêvé d’Amérique… La vraie raison de mon départ était cette volonté de découvrir ce pays, pas uniquement celui des Lakers, des Chicago Bulls, de la NBA dont je regardais les matchs avec passion à la télévision. Mais surtout l’Amérique des écrivains qui m’ont marqué comme James Baldwin ou W. E. B. Du Bois, celles des grandes villes comme New York et son mouvement de la Renaissance d’Harlem.

Les questions et combats sur la vraie place du Noir dans cette société me touchaient. Comme le disait Léopold Sédar Senghor, si nous écrivains africains avons écrit, c’est grâce aussi à tous ces mouvements outre-Atlantique et ces auteurs américains. Je voulais découvrir et vivre ces courants. Du moins ce qu’il en restait.

Le choix le plus simple pour moi à ce moment précis était le Québec. Loin d’être de l’opportunisme, il me fallait passer par ce chemin. Je pouvais ainsi vivre dans un espace francophone, être à l’aise linguistiquement parlant et aller voir de plus près cette Amérique.

Des thèmes forts sont souvent abordés dans vos œuvres: le départ, la fuite, l’exil, la tourmente de l’humanité, la noirceur de l’âme et la quête par exemple. Ces sujets récurrents vous hantent-ils ?

On écrit quelque part parce qu’on dort mal, comme le dit l’autre, car nous ne sommes pas tranquilles… Il y a des questions, comme la violence, qui se perpétue dans ces pays sous le soleil.

Cependant, l’exercice n’est pas de décrire une misère ou du désespoir, d’en faire le culte ou l’épiphanie. Plutôt, de voir comment s’en sortir et apercevoir le bout du tunnel.

J’écris sur les gens en marche, les exilés, les déplacés, ceux qui vivent dans les banlieues, les bas-fonds, la poudrière.

Vous rentrez parfois au Togo. Quand vous êtes sur place, que faites-vous ?

Je retrouve d’abord ma famille, ma mère qui me raconte le pays tel qu’il va. Étant loin, les journaux et Internet ne me disent pas tout ce qui se passe. Une façon de prendre le vrai pouls de la vie là-bas. Voir des gens, marcher dans les rues… Visiter ces lieux qui m’ont nourri et continuent de m’inspirer.

Pour ne pas me reposer sur mes lauriers, cela est important d’y retourner. Je suis loin, avec les hivers que nous vivons ici, j’ai peur de geler et de perdre mes capacités de réaction et de mouvement (rires). J’essaie de rester éveillé et confronté à la réalité de gens qui continuent à vivre les mêmes problèmes. Devoir se battre pour le pain, pour l’espoir, pour plus de liberté, des questions qui persistent.

C’est une manière pour moi de retourner à la source et de ne pas m’endormir, car il y a encore bien du chemin à faire.

Le métier d’écrivain reflète une vie de bohème dans l’imaginaire populaire, voire précaire. Parvenez-vous à vivre pleinement de votre art ?

Non, pas vraiment (rires), juste en partie. Je travaille beaucoup, je dédie du temps à l’écriture de mes romans. Si on le faisait pour l’argent, on n’écrirait plus.

Plus jeune, mon rêve était juste d’être publié. J’ai voulu ensuite être lu par le plus grand nombre, ce qui peut être légitime aussi. Maintenant, oui pourquoi pas, les vieux jours arrivant, rêver de grands tirages!

Quelle est la distinction qui a le plus marqué votre parcours ?

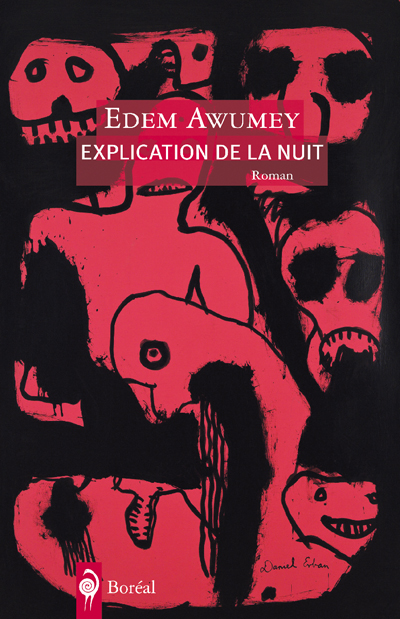

La nomination pour le prix Goncourt en 2009 a été un moment important. Ce matin de septembre mon éditeur (Boréal) qui m’a appelé, m’a demandé d’aller voir sur internet la belle surprise. J’étais sélectionné pour un prix littéraire français. Mon téléphone n’a cessé de sonner et Radio-Canada était devant ma porte une heure plus tard.

À l’époque, mon fils aîné avait à peine deux mois, il pleurait, car je ne pouvais plus passer assez de temps avec lui. Ce fut une folle semaine pour moi entre les interviews et les rencontres. Par la suite, j’ai pu faire le Tour de France des écrivains grâce à cette nomination.

Ce qui m’a donné l’occasion de côtoyer d’autres écrivains et de rencontrer un public très varié. Ce roman, Les pieds sales, m’a octroyé une certaine visibilité.

Quels ont été les apports de votre Résidence Exil et Liberté à la Maison de la Littérature de Québec (en 2011-2012) ?

J’ai séjourné pendant quelques mois dans le Vieux-Québec. J’ai aimé l’expérience. Me balader et dialoguer avec les vieux murs qui parlent encore, pousser mes pas vers les Plaines d’Abraham ou ailleurs dans ce territoire plein d’histoires, tout cela m’a inspiré pour écrire un petit essai au sujet de l’exil.

Je n’ai jamais publié ce texte, voulant laisser mûrir davantage la question, comme le bon vin. Je voulais aller un peu plus loin dans mon raisonnement. Il y avait dans cet essai un côté trop universitaire, je cherchais encore une forme. Je citais beaucoup d’auteurs, je faisais trop de références, il faut souvent des années avant de trouver son identité. Celle d’un texte aussi. Je n’avais pas assez de distance avec les autres auteurs qui avaient déjà écrit sur la question de l’exil, trop collé à leurs théories.

Je voulais quelque chose qui me ressemble un peu mieux. J’avais écrit plusieurs versions de ce texte, puis en 2012, il m’est arrivé un incident dans un train en partance pour Saint-Malo, à la Gare Montparnasse à Paris.

Je me suis fait voler mon ordinateur qui contenait la dernière version de cet essai qui me plaisait assez bien… Cela a créé chez moi de la frustration et de la colère, il m’aurait fallu retravailler, reprendre des notes, cela fait huit ans que je n’ai pas eu l’occasion de réécrire ce texte.

Et il faut dire aussi que, depuis quelques années, les questions qui tournent autour du mouvement Black Lives Matter m’interpellent …

Quand vous étiez chargé de cours de littérature francophone à l’Université McGill et à l’Université du Québec en Outaouais, quels étaient vos plus grands défis ?

J’ai été étudiant à Lomé, au Togo, mais aussi en France. Encore dans la tradition des cours magistraux que j’ai connus par le passé, j’ai eu le sentiment que c’était différent aujourd’hui.

Je pouvais sentir que mes étudiants auraient bien aimé avoir des supports PowerPoint… On ne m’a jamais enseigné la littérature sous ce format (rires). Il a fallu s’adapter! Enfin, un peu.

Mais je n’ai pas tiré un trait sur l’instruction, l’approche de mes maîtres, ceux qui m’ont enseigné, inspiré.

Vous n’avez pas complètement quitté l’enseignement. Pourriez-vous nous parler des stages que vous deviez animer au Camp Littéraire Félix (Classe de maître en narration) ?

Je devais les animer au printemps 2020, mais cela a avorté à cause du confinement dû à la COVID-19. Cela s’appelle des classes de maître, même si je ne me voyais pas comme un maître.

Ce sont des ateliers d’écriture pour des gens qui souhaitent se lancer ou qui auraient besoin d’un coup de main. À travers des thèmes, je comptais guider les participants et leur apporter quelques balises via mon rapport à l’écriture. Ce qu’elle signifie pour moi, quelle est sa portée… C’était des exercices qui devaient se dérouler sur trois jours de stage. Je n’en ai pas encore reparlé avec le Camp Félix depuis…

Vous avez été soutenu financièrement par le Conseil des arts et des lettres du Québec (2018-2019), quelles sont les démarches pour être un artiste sélectionné, les débouchées?

J’ai reçu une bourse pour l’écriture d’un roman. Il s’agit donc d’un soutien important. J’ai soumis un projet, mon dossier, en sachant que les enveloppes du Conseil ne sont pas énormes, c’est un concours finalement.

Le parcours de l’écrivain ou de l’artiste est analysé en général, ce qu’il a pu prouver, la qualité de son travail. Puis le projet en lui-même est décortiqué. On regarde ce que l’auteur ou l’artiste souhaite réaliser, on en évalue la pertinence, on se questionne sur la portée de ce travail sur la société dans laquelle l’artiste vit et évolue.

Ce sont ces critères qui, en général, entrent en ligne de compte. Grâce à ce soutien, j’ai pu travailler assez confortablement sur ce roman. À la fin du processus de création, il faut soumettre un rapport au conseil.

Votre dernière oeuvre de fiction, Mina parmi les ombres, est parue en 2018. Avez-vous des nouveaux projets en préparation ?

J’écris quasiment tous les jours. Ces derniers mois, confiné, j’ai pu travailler sur quelques textes. Je vais donc probablement sortir un roman cet automne.

Je peux vous en dire quelques mots. En exclusivité ! (Rires). L’intrigue démarre en Afrique de l’Ouest, se poursuit aux États-Unis, quelque part en Géorgie, avec un passage par l’Asie. C’est un voyage sur la route du coton…

C’est un roman que j’ai écrit en pensant à un de mes grands-pères qui, toute sa vie, à cultiver la terre. Le thème tourne autour des paysans, qui en Afrique ou en Asie, ont été malmenés par des grandes firmes comme Monsanto.

Aux jeunes qui rêvent d’écrire, mais qui peinent à se lancer ou manque de moyens, quels seraient vos précieux conseils ?

Je paraphrase souvent Albert Camus : les nouvelles générations, souvent, se croient vouées à refaire le monde. Ce qui est une immense tâche. Mais notre tâche est peut-être plus grande : empêcher que le monde se défasse…

On peut juste faire ce qu’on peut chaque jour. Il faut de l’inspiration, du courage, mais avec les moyens qu’on a. Il y a ceux qui sont nés avec des cuillères d’argent dans les mains, cependant nombreux sont ceux qui ont réussi en se battant. Il existe du génie dans la douleur, dans la quête d’un dénouement.

Et puis, au Canada, iI y a toujours la possibilité d’aller demander des subventions aux Conseils des arts et des lettres du Québec ou au Conseil des arts du Canada. Plusieurs institutions et organismes sont là pour soutenir les artistes, même les plus jeunes. Mais le point de départ se situe souvent dans la solitude et dans une certaine douleur et le désir féroce de sortir la tête hors de l’eau.

Cet entrevue a été réalisée dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), notamment pour son programme de bourses aux artistes.